【野球の投球イップス(職業性ジストニア)治療ー1】

「イップス」ってご存知ですか?

イップスという用語は、1930年前後に活躍したプロゴルファーのトミー・アーマーが、この症状によってトーナメントからの引退を余儀なくされたことで知られるようになったのが始まりです。

今までスムーズにパッティングをしていたゴルファーがある日突然緊張のあまり、カップのはるか手前のところで止まるようなパットしか打てなかったりカップをはるかにオーバーするようなパットを打ったりするようになる病気をイップスと名付けたそうです。

イップスはゴルフ以外にも、テニスや卓球、バスケットボール、野球、サッカー、ダーツ、弓道、アーチェリーなど様々なスポーツで起こります。

他に、楽器演奏や唄などミュージシャンにも起こるようです。(別名、職業性ジストニアともいいます)

今回の「投球イップス」は野球の症状です。

野球の場合、特に投手と内野手には正確なコントロールが求められるため、死球や暴投などのトラウマからイップスに陥る場合が多いとされています。

実はプロ野球選手の中にもイップスで悩まされている選手は意外と多いのです。

内川選手(ソフトバンク)、荒木選手(中日)、東出選手(広島)、岩本勉選手、田口壮選手、三浦貴選手、土橋勝征選手、などが知られています。

克服できた選手もいれば、守備位置のコンバートを余儀なくされた選手もいます。

私たちが知らないだけで、イップスが原因で成績が落ちて引退をすることになった選手もいると思われます。

プロ野球選手でも陥るこの症状は、学生や社会人などアマチュアの選手でも起こります。

なんで起こるの?

私たちの身体の運動はどの動作においても、その動作に関わる筋肉が収縮する(縮む)とそれに拮抗する(反対の)筋肉は伸長する(伸びる)という働きがあります。

例えば、力こぶを作る時に肘を曲げる動作では、上腕二頭筋(力こぶ)の筋肉が収縮して、反対側の拮抗筋である上腕三頭筋が伸ばされることになります。

この働きによって関節はスムーズな運動をしていますが、この筋肉が両方とも緊張を起こし同時に収縮したらどうなるでしょう?

関節をスムーズに曲げることができなくなり、それまでのなめらかな運動を行うことができなくなります。

これが「共縮」という現象です。

イップスは、この共縮により関節周辺の筋肉がアンバランスな緊張を起こすことで、スムーズな関節運動ができなくなり、今まで無意識でも自然にできていた動作が行えなくなるという症状です。

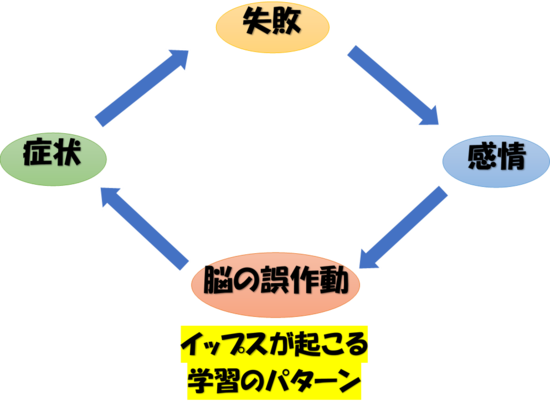

そして、この筋緊張による共縮現象には、脳・神経系の働きの誤作動が影響しています。

その脳・神経系の誤作動には、潜在的なストレスや学習記憶、過去のトラウマなどの心理的な問題が影響しているということがわかってきました。

投球イップスでは

例えば・・・

ボールを投げたことによって、失敗や何かマイナスの経験をする。(暴投、悪送球など)

↓

すると、脳がボールを投げる動作で失敗したという経験やその時に感じた

「また暴投するかもしれない」

「また暴投したらどうしよう」

「チームに迷惑をかけたらどうしよう」

「ミスを見られると恥ずかしい」

「しっかり投げないといけない」

「自分のせいで迷惑をかけてはいけない」

という感情や感じ方を学習記憶し、そのマイナスの学習記憶(心理的ストレス)が脳・神経系の働きに誤作動を起こす。

↓

マイナスの学習記憶(心理的ストレス)により脳が誤作動を起こし、脳から筋肉に的確な指令が送られなくなり、筋肉がうまく働くことができず共縮を起こす。

↓

その結果、無意識のスムーズな運動が行えなくなり、肘や肩、手首などの関節が固くなり、そこから投げられたボールはすっぽ抜けたり、指からボールが離れなくなる。

↓

それを抑えるため意識的にコントロールしようとすると、無意識の運動にブレーキがかかり更に上手く運動が行えなくなり、投球に対するマイナスの学習が強化される。

という流れで症状を繰り返します。

この流れを改善する為に当オフィスの治療では、脳・神経系の誤作動に影響している潜在的なストレスや学習記憶、過去のトラウマなどの心理的な問題を見つけ、脳神経系の誤作動を調整しそれらが身体に影響しないよう治療することで症状の改善を行っています。

その他のイップス治療の症例はこちらこらどうぞ。

↓↓↓

今回の症例は選手ではなく審判の投球イップスです。

【患者】

20代後半(男性)

高校まで野球をしていて、現在は審判や少年野球のコーチを行っている。

【症状】

現役時は外野手で特に症状はなかったが、高校野球を引退後から症状が出始める。

引退後、審判として野球に携わるようになるが、その時からボールが投げられなくなってしまった。

野球ではファールの時やボールが汚れてしまった時にボール交換をするが、交換用のボールは主審が持っているので、主審がボールをピッチャーに返球して交換を行うことが多い。

今回の症状は、その時の返球が出来なくなってしまったというものでした。

それ以来普通のキャッチボールでも違和感を感じ投げられなくなってしまった。

具体的には、ボールが指から離れないで、マウンドまでノーバウンドで投げることができないというものであった。

【治療】

イップスは脳と神経系の誤作動が筋肉の働きに影響しアンバランスな運動を起こすことが問題なので、「心身条件反射療法(ニューロパターンセラピー)」(以下、PCRT)にて、誤作動の原因になっている脳の学習や、無意識の潜在的なストレスのパターンを特定し、それを身体に影響しないよう切り替えていく治療を行った。

心身条件反射療法の詳しい説明はこちらからどうぞ。

↓

心身条件反射療法

治療は、ボールを持っている時からリリースの瞬間まで実際に投手に返球する場面で、何がストレスや身体の誤作動に影響しているのかを順番にPCRTにて検査を行い、症状に繋がる潜在的な原因を見つけていった。

まず最初に、投球動作に入る前のボールを握っている場面で検査を行うと、監督や父兄の視線で緊張反応を示した。

その原因には、

「プロ野球の審判のような返球をしなければいけない」

「審判は黒子だから試合や投手のリズムを崩してはいけない」

という心理やそれに伴う感情が隠れていて、それが身体の誤作動に影響していた。

次に、肘を挙げてリリースまでの動作で検査をすると、

腕が鉄のアームのようになって肘が曲がらない感覚があった。

さらに、リリースの瞬間も同じ様に検査をすると、ボーリングのプロテクターが手首についていて手首が曲がらない感覚があった。

リリース後のフォロースルーでも特定の心理や身体感覚に緊張反応があった。

これらが誤作動を起こさないよう治療を行った。

3回目の治療が終わった時点で、キャッチボールの感じが変わってきて手首や肘が気にならなくなり、相手までノーバウンドのボールが投げられるようになったとのこと。

【考察】

今回の治療では投球フォームの技術的な部分に対する感情や、心理的なストレスが大きく身体に影響していることがわかった。

技術的な面では。

・肘から先に出なくてはいけない。

・腕はムチのように振らなくてはいけない。

・相手の胸に投げなくてはいけない。

・力でフォロースルーをしてはいけない。

心理的な面では。

・審判は黒子でなくてはいけない。

・自分のミスで投手のリズムを乱してはいけない。

・完璧な返球をしなくてはいけない。

といった事が脳・神経系の誤作動に影響し、筋肉の運動にアンバランスを生じさせボールが投げられなくなっていた。

・軸足にタメを作りなさい。

・足は相手に向かってまっすぐ出しなさい。

・肘が下がらないように高く上げなさい。

・肘から先に出して腕を振りなさい。

・相手の胸に投げなさい。

・目標から目線をはなさず投げなさい。

これらの指導は少年野球などでも日常的なアドバイスとしてよく聞くことがあります。

それらが全て間違っているわけではありません。

しかし、発信した側と受け止める側に感覚の違いがあったり、技術的な一部分だけにフォーカスし相手の反応を見ない一方通行なアドバイスは、時にこうしなけらばいけないというルールで選手を縛ってしまう可能性もあります。

今回の患者さんも少年野球の頃からそのような指導を受けていて、技術的にも心理的にも「こうしなければいけない」という信念のようなものが非常に強く、自分でもそういうところがあるとおっしゃっていました。

1から10まで全てコーチの言う事を聞いてその通りに実行する選手よりも、ある程度自分の感覚を信じてアドバイスを聞く選手の方が成長して伸びるという話があるように(イチロー選手などはこのタイプですね)、選手の指導は一方通行ではなくコミュニケ―ションをとりながら相手の性格や感覚も考慮してあげる必要があると感じます。

真面目な選手ほどイップスなどの症状が出やすいのは、そういったことが背景に隠れているように思います。

野球に限らずこれからの指導者は身体も心も選手に合わせた柔軟な指導が求められているのかもしれません。

その他のイップス治療の症例はこちら

↓↓↓

![[check]](image/face/check.png) 【テニスのサーブイップス治療-1】(40歳女性)会社員

【テニスのサーブイップス治療-1】(40歳女性)会社員

【イップス治療の検索をされてこちらのページをご覧のあなたへ】

私も子どもの頃からずっと野球をやっているのでわかりますが、まだまだ世間でのイップスという症状への認知度は低く、「気持ちの問題」「練習不足」「メンタルが弱いから」「気合が足りない」などの言葉で片づけられてしまうことが多くあります。

しかし、イップスは脳と神経の働きに誤作動が起きている事が問題ですので、それを練習や、気合でどうにかしようとしても心と身体がバラバラになり悪循環になってしまうだけで、改善は遠くなってしまいます。

コントロールが悪いのとイップスは全く別の問題です。

コントロールが悪いのは練習で治りますし、イップスは適切な治療をすれば治る症状です。

このページをご覧になった一人でも多くの方が、今の悩みから解放されまた楽しく全力で野球ができることを願っています。

そのためのきっかけになればと思い、当オフィスでの症例を報告させていただいていますので、何か気になる事や質問などありましたらお気軽にご相談ください。

あなたがまた再び好きな野球を楽しくできるようなお手伝いができたら嬉しく思います。

カイロプラクティックオフィスアイダ

会田成臣

アクセスマップ

縮尺が大きいとピンの位置がズレることがあります。

地図を拡大してから正確な場所をご確認ください。